El Mundo Indígena 2025: Brasil

Según los datos del censo demográfico de 2022, Brasil alberga a 266 pueblos indígenas con una población de 1.693.535 personas, lo que representa aproximadamente el 0,83 % del total de la población brasileña. Estos pueblos se comunican en 275 lenguas distintas.

La región norte de Brasil concentra casi el 45 % de la población indígena, siendo el estado de Amazonas el epicentro, con 490 mil indígenas. Los derechos de los Pueblos Indígenas están consignados en un capítulo específico de la Carta de 1988 (título VIII, “De la Orden Social”, capítulo VIII, “De los Indios”), además de otras disposiciones dispersas en todo el texto constitucional y un artículo en los dispositivos transitorios. El 25 de julio de 2002, Brasil ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.

En 2024, los Pueblos Indígenas de Brasil se enfrentaron a retos históricos y lograron avances significativos en la lucha por sus derechos.

Además de luchar por la demarcación de sus territorios, los indígenas también se han destacado como protagonistas en la defensa del medio ambiente, desempeñando un papel crucial en la justicia climática y la sostenibilidad global.

Avances en política indígena: demarcación de tierras, acción institucional y representatividad política

La regularización de las tierras indígenas en Brasil se ha visto impulsada por la coordinación entre líderes indígenas, movimientos sociales y organismos gubernamentales. Desde la elección del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, el país ha experimentado una importante reestructuración de su política indígena, marcada por la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas (MPI) y el nombramiento de líderes indígenas en puestos estratégicos. Por primera vez en la historia, la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI) y el MPI están bajo el mando de mujeres indígenas: Joênia Wapichana y Sônia Guajajara, respectivamente. Este cambio refleja el compromiso del actual Gobierno con el fortalecimiento de la participación de los Pueblos Indígenas en la formulación e implementación de políticas públicas dirigidas a garantizar sus derechos territoriales, sociales y culturales.

El trabajo de la FUNAI y del Ministerio de los Pueblos Indígenas se ha traducido en avances concretos, especialmente en la reanudación de los procesos de demarcación de tierras, paralizados en los últimos años. Desde 2023, el Gobierno federal ha aprobado varias Tierras Indígenas, como la Aldeia Velha (Bahia), Cacique Fontoura (Mato Grosso), Acapuri de Cima (Amazonas), Potiguara de Monte-Mor (Paraíba) y Morro dos Cavalos (Santa Catarina), que suman más de 800.000 hectáreas de territorio oficialmente protegido. Estas aprobaciones benefician directamente a miles de indígenas, garantizando una mayor seguridad territorial y contribuyendo a la preservación del medio ambiente.

Además de la demarcación, la FUNAI ha intensificado sus acciones coercitivas contra las invasiones ilegales, reforzando la protección de las tierras que aún están pendientes de regularización. Algunas áreas de la Amazonía, como las Tierras Indígenas Piripkura (Mato Grosso) e Ituna-Itatá (Paraíba), siguen siendo vulnerables a la explotación ilegal de los recursos naturales. Sin embargo, la reestructuración de la FUNAI ha permitido una respuesta más eficaz a las amenazas contra estos territorios, incluyendo la ampliación de las operaciones de protección y el fortalecimiento del diálogo con los líderes indígenas para garantizar una mayor seguridad jurídica a las comunidades.

El MPI, por su parte, ha desempeñado un papel esencial en la articulación política para garantizar la implementación de políticas públicas dirigidas a los Pueblos Indígenas. Bajo el liderazgo de Sônia Guajajara, el MPI ha promovido programas de sostenibilidad para las comunidades indígenas, garantizando apoyo técnico y financiero a iniciativas de desarrollo socioeconómico alineadas con la preservación ambiental y la valorización cultural. Además, el Ministerio ha actuado directamente en el diálogo con el Gobierno federal para garantizar que la agenda indígena se incorpore a las estrategias nacionales de desarrollo sostenible y lucha contra el cambio climático.

La creciente representación indígena también se ha reflejado en la escena política nacional. Las elecciones municipales de 2024 marcaron un gran avance en la participación de los líderes indígenas en los espacios de toma de decisiones, con un número récord de candidatos y representantes elegidos para cargos legislativos y ejecutivos. Este movimiento demuestra el fortalecimiento de la articulación política de los Pueblos Indígenas y su búsqueda de un mayor protagonismo en la formulación de políticas públicas que garanticen sus derechos e intereses. La presencia de indígenas en el Parlamento y en los órganos de gobierno refuerza la lucha por la protección territorial, la garantía de acceso a los servicios esenciales y el reconocimiento de las culturas y tradiciones indígenas en Brasil.

Sin embargo, siguen existiendo desafíos que exigen un compromiso continuo por parte del Estado y de la sociedad para garantizar que se respetan los derechos de los Pueblos Indígenas y que sus tierras estén protegidas de amenazas externas. Entre ellos destaca la necesidad de acelerar los procesos de demarcación de varios territorios indígenas: la Tierra Indígena Guyraroka (Mato Grosso do Sul), que lleva más de 15 años a la espera de una decisión judicial, y la Tierra Indígena Tupinambá de Olivença (Bahia), que se enfrenta a una fuerte oposición de los productores rurales y aún no ha sido plenamente reconocida. Además, las tierras indígenas de la Amazonía, como la Tierra Indígena Piripkura (Mato Grosso) y la Tierra Indígena Ituna-Itatá (Paraíba), siguen siendo vulnerables a las invasiones ilegales, ya que todavía no han recibido la debida protección oficial. Según la FUNAI, actualmente hay más de 240 tierras indígenas en diferentes fases de regularización, muchas de las cuales se enfrentan a la resistencia de los gobiernos estatales y de sectores económicos interesados en explotar estas áreas.

La importancia de legalizar las tierras indígenas va más allá de las garantías territoriales para los Pueblos Indígenas. Estudios del Instituto Socioambiental demuestran que las áreas indígenas regularizadas registran tasas de deforestación significativamente inferiores a las de los territorios no protegidos. Además, la legalización de las tierras garantiza un mayor acceso a las políticas públicas de salud, educación y desarrollo sostenible, fortaleciendo la preservación ambiental y cultural de estas comunidades.

Retos y avances en la defensa de los derechos indígenas

La lucha por los derechos indígenas sigue enfrentando importantes obstáculos, especialmente con la tesis del llamado Marco Temporal, que pretende restringir el reconocimiento de las tierras indígenas sólo a las ocupadas antes del 5 de octubre de 1988. El Tribunal Supremo Federal continúa debatiendo esta cuestión, mientras los líderes indígenas alertan sobre los impactos negativos de esta interpretación.[1] Joênia Wapichana, presidenta de la FUNAI, subraya: “Esta tesis ignora la historia de las expulsiones forzosas y el derecho de los Pueblos Indígenas a sus tierras tradicionales. Seguimos resistiendo y exigiendo el respeto de nuestros derechos”.

A pesar de la movilización de los líderes indígenas, las decisiones del Tribunal Superior de Justicia han sido criticadas por ignorar la realidad histórica de los Pueblos Indígenas, desconociendo la violación de sus derechos territoriales a lo largo de los siglos. Esta falta de respeto a las reivindicaciones indígenas y a la propia Constitución brasileña ha generado inseguridad jurídica y aumentado los conflictos por la tierra en el país.

Justicia climática y el papel de las tierras indígenas

Sequía, incendios, minería ilegal y agronegocios

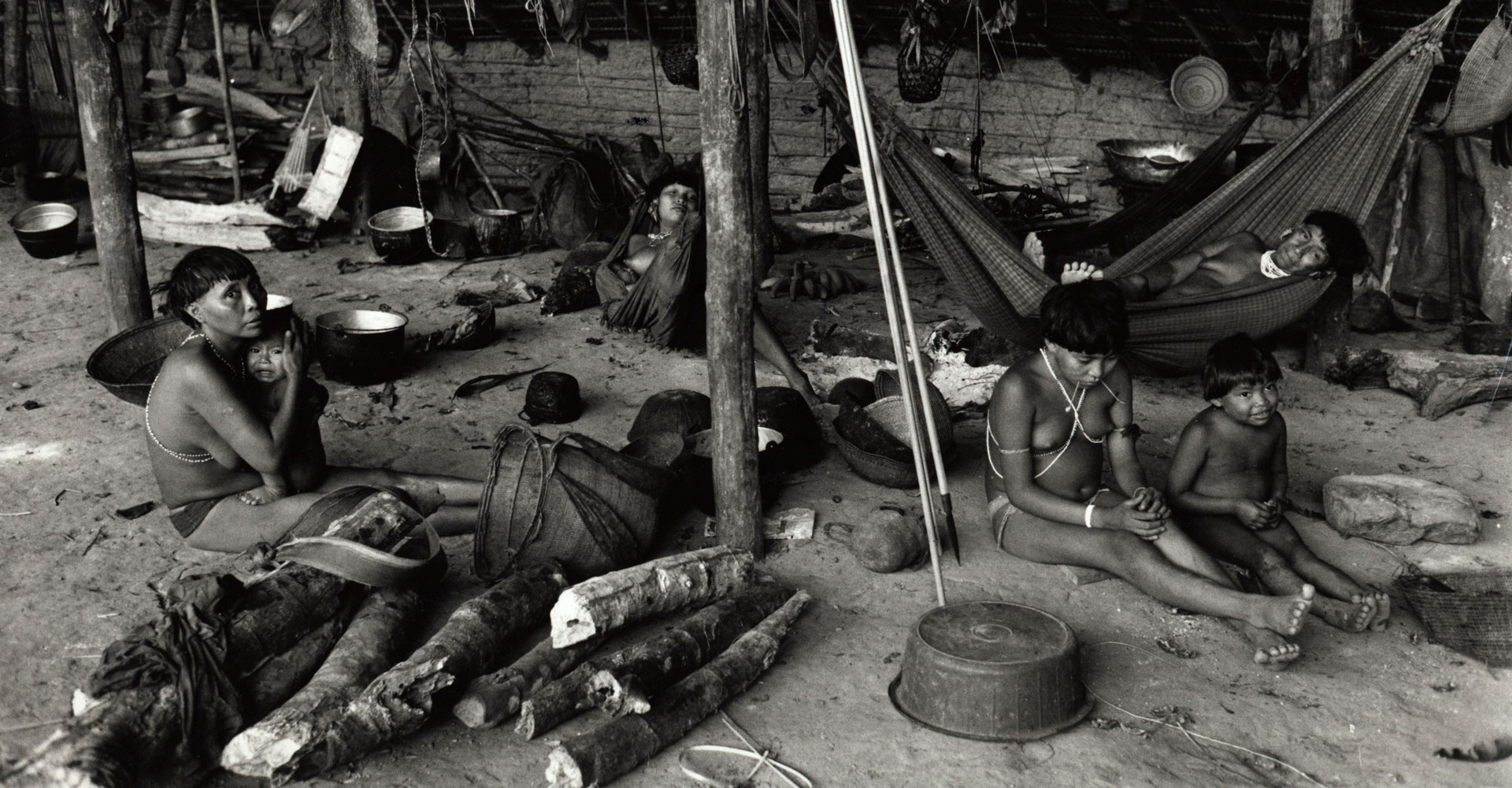

Los fenómenos meteorológicos extremos de 2024 también agravaron la situación de los territorios indígenas. La prolongada sequía ha hecho descender drásticamente el nivel de ríos como el Xingu, mientras que los incendios han arrasado grandes extensiones de territorios como el de Apyterewa y Karipuna, destruyendo más de 4.000 hectáreas de bosque. Estos incendios no sólo ponen en peligro el equilibrio climático, sino que también destruyen los modos de vida tradicionales, obligando a las comunidades a buscar alternativas fuera de sus territorios.[2] La minería ilegal ha intensificado la crisis en los territorios yanomami, contaminando los ríos con mercurio, como en el caso del río Uraricoera. La contaminación ha comprometido el acceso al agua potable y la salud de miles de indígenas, provocando una crisis de sanidad pública que ha llevado al colapso de los centros de atención. Según el Instituto Socioambiental, los índices de intoxicación por mercurio han aumentado drásticamente, sobre todo entre los niños, las niñas y las mujeres embarazadas.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por combatir la minería ilegal, esta actividad persiste por la debilidad de las políticas de vigilancia e inspección. La degradación medioambiental y la grave situación sanitaria a la que se enfrentan los pueblos Yanomami y Guaraní Kaiowá subrayan la urgente necesidad de priorizar la protección de sus territorios, una estrategia vital para la justicia climática y la sostenibilidad global.

El precario estado de salud de estas comunidades indígenas es otro reflejo de los retos a los que se enfrentan. En 2024, los territorios yanomami y guaraní kaiowá experimentaron circunstancias preocupantes. En el territorio yanomami, más de 570 niños murieron debido a la desnutrición y a enfermedades como la malaria y la neumonía, mientras que la contaminación de los ríos por mercurio, consecuencia de la minería ilegal, empeoró aún más las condiciones de vida. Entre los guaraní kaiowá, la Reserva Indígena de Dourados, una de las más densamente pobladas del país, es un ejemplo emblemático de la negligencia gubernamental: más de 15.000 indígenas viven en apenas 3.500 hectáreas, enfrentándose a la inseguridad alimentaria, la falta de acceso al agua potable y alarmantes tasas de mortalidad infantil.

Según informes de la FUNAI y del Ministerio de Salud, el 80 % de los niños y niñas menores de cinco años de los territorios vulnerables sufrían desnutrición severa en 2024. Esto demuestra la urgencia de implementar políticas públicas efectivas y reactivar los centros de salud en regiones críticas para mejorar la salud y el bienestar de estas comunidades indígenas.

Justicia climática y tierras indígenas

Las tierras indígenas desempeñan un papel crucial en la mitigación del cambio climático. Los datos del Instituto Socioambiental muestran que estas zonas albergan más del 25 % de los bosques tropicales conservados del mundo, actúan como barreras naturales contra la deforestación y almacenan grandes cantidades de carbono.[3] Sin embargo, actividades nocivas como la minería ilegal, las quemas y los monocultivos representan amenazas constantes para estos territorios. La protección efectiva de los territorios indígenas es una estrategia indispensable para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París, ya que se reconoce que estas tierras son eficaces para mitigar el cambio climático, además de desempeñar un papel insustituible en la conservación del medio ambiente.

La preservación de estos territorios no es sólo un derecho constitucional de los Pueblos Indígenas, sino también una estrategia fundamental para la sostenibilidad global.

En 2024, según datos del Instituto Socioambiental, más de 4.000 hectáreas de bosque fueron devastadas en territorios indígenas, con graves impactos sobre el clima y las comunidades locales. Territorios como Apyterewa, en Pará, y Karipuna, en Rondônia, han sufrido la pérdida de biodiversidad, la contaminación de los ríos y la alteración de los modos de vida tradicionales. Para Célia Xakriabá, diputada federal: “Las tierras indígenas son barreras vivas contra el colapso climático”. Proteger estas áreas esenciales es una estrategia fundamental para garantizar el futuro de todos, salvaguardando la integridad medioambiental y la sostenibilidad de estos ecosistemas.

Durante la COP16, celebrada en 2024, la Ministra Sônia Guajajara hizo hincapié en la importancia de regular el mercado de créditos de carbono de forma justa e inclusiva. Enfatizó la necesidad de asegurar que los Pueblos Indígenas sean protagonistas en las negociaciones climáticas globales, con una voz activa y poder de decisión. La propuesta de destinar recursos financieros directamente a las comunidades indígenas que protegen sus bosques ancestrales fue ampliamente discutida y debatida en la conferencia. Sin embargo, la aplicación de esta medida depende del establecimiento de una normativa sólida que priorice los derechos y la autonomía indígena, garantizando que sean ellos los principales beneficiarios y gestores de estos recursos.

Crisis humanitaria del pueblo Yanomami

La crisis humanitaria a la que se enfrentan los yanomami revela la negligencia del Estado y los impactos de la minería ilegal, la desnutrición y el cambio climático. La contaminación de los ríos por mercurio, provocada por el avance incontrolado de la minería, ha agravado la inseguridad alimentaria y sanitaria, provocando un alarmante aumento de los casos de enfermedad y mortalidad infantil. Según un informe de la Fundación Oswaldo Cruz, el 80 % de los niños yanomami presentan signos de desnutrición severa.[4] Además, datos del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales indican que la deforestación en la región ha aumentado un 30 % debido a la minería ilegal, lo que agrava los efectos del cambio climático en el territorio yanomami.[5]

La Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) ha denunciado esta situación como un verdadero genocidio contemporáneo, exigiendo protección y ayuda urgentes del Gobierno federal y de las organizaciones internacionales. El Ministerio de Salud señala que los brotes de malaria y enfermedades gastrointestinales, provocados por la precariedad de la atención médica, se han duplicado en los últimos dos años, aumentando la tasa de mortalidad infantil entre los yanomami.[6]

Violencia contra los guaraní-kaiowá e impacto del agronegocio

La violencia contra los guarani-kaiowá, consecuencia directa de la no demarcación de sus territorios, se ha intensificado por el aumento del valor de la tierra y la expansión desenfrenada del agronegocio. Agência Brasil revela que la violencia contra los guarani-kaiowá sigue siendo alarmante.[7] De 2022 a 2024, se registraron 38 asesinatos de indígenas en Mato Grosso do Sul, la mayoría de ellos pertenecientes a este pueblo. A su vez, informes recientes indican que este número puede haber sido mayor en 2024, con casos de ataques armados y asesinatos en disputas por la tierra. Un caso emblemático fue el crimen de un joven guarani-kaiowá en la Tierra Indígena Nhanderu Marangatu, ocurrido en septiembre de 2024, lo que refuerza la vulnerabilidad de esta población en el contexto de la lucha por sus territorios.

Además de la violencia física, el uso indiscriminado de pesticidas en los cultivos cercanos a las aldeas ha causado graves impactos ambientales y sanitarios en los indígenas. Estudios de la Universidad Federal de Grande Dourados indican que el 60 % de las muestras de agua recogidas en las comunidades Guaraní-Kaiowá presentaban niveles alarmantes de contaminación por plaguicidas, lo cual pone en peligro el abastecimiento de agua y aumenta la incidencia de enfermedades como el cáncer y los problemas respiratorios.[8]

Este modelo de desarrollo, unido a la degradación medioambiental y la deforestación, agrava aún más los efectos del cambio climático, creando un ciclo de destrucción que amenaza tanto a las comunidades indígenas como a la biodiversidad nacional. La fumigación indiscriminada de pesticidas ha afectado directamente a la fertilidad del suelo y a la biodiversidad local, reduciendo la producción agrícola sostenible en los territorios indígenas.

La juventud indígena y el futuro de la lucha por los derechos

En los últimos años, la participación de los jóvenes indígenas en los movimientos políticos y sociales ha crecido significativamente. En la actualidad, el 42 % de la población indígena tiene menos de 18 años, y esta nueva generación se ha posicionado al frente de la defensa de los derechos indígenas, la valoración cultural y la ocupación de espacios políticos y académicos antes inaccesibles. En palabras de Txai Suruí, activista indígena que representó a los Pueblos Indígenas en la COP26: "Estamos ocupando el lugar que siempre ha sido nuestro, pero que históricamente se nos ha negado. Nuestra generación ya no va a esperar a que se garanticen los derechos, vamos a conquistarlos”.

A pesar de la creciente presencia de jóvenes indígenas en las universidades brasileñas (según datos del Ministerio de Educación, aumentó un el 35 % en la última década), sólo el 20 % de los indígenas de entre 18 y 24 años están matriculados en la enseñanza superior.[9] Además, se enfrentan a barreras como la falta de acceso a Internet, dificultades financieras y la ausencia de políticas de permanencia estudiantil.

La crisis económica también tiene un impacto directo entre los jóvenes, aumentando la inseguridad alimentaria y la dificultad de acceso a empleos formales. El IBGE señala que la tasa de desempleo entre los jóvenes indígenas es un 12 % superior a la media nacional.[10]

Combinando tradición y modernidad, muchos jóvenes indígenas han utilizado las redes sociales como herramienta de resistencia, promoviendo campañas de concienciación y compromiso digital. Este protagonismo digital refuerza las denuncias de violaciones de derechos y aumenta la visibilidad de la lucha indígena en Brasil y en todo el mundo.

Conclusión

El análisis de los desafíos y avances de los Pueblos Indígenas en Brasil en 2024 pone de manifiesto la complejidad de las cuestiones relacionadas con los derechos territoriales, la sostenibilidad medioambiental y la participación política. La demarcación y protección de las tierras indígenas sigue siendo un elemento central para garantizar los derechos constitucionales de estos pueblos y para la preservación del medio ambiente, ya que los estudios indican que los territorios indígenas protegidos presentan menores tasas de deforestación y una mayor conservación de la biodiversidad.

Aunque se han logrado avances institucionales, como la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y la reanudación de los procesos de demarcación, siguen existiendo desafíos. La judicialización de los territorios, la tesis del Marco Temporal, las invasiones ilegales y la violencia contra las comunidades indígenas demuestran la necesidad de un compromiso continuo del Estado para garantizar la seguridad jurídica y territorial de estos pueblos.

Desde el punto de vista ambiental, la correlación entre la preservación de las tierras indígenas y la mitigación del cambio climático refuerza la importancia de políticas públicas que alineen la protección territorial, la vigilancia ambiental y modelos de desarrollo sostenible que respeten los derechos indígenas. Además, el fortalecimiento de la presencia indígena en los espacios políticos y académicos puede contribuir a la formulación de estrategias más eficaces e inclusivas en la gobernanza ambiental y social.

Ante este escenario, se recomienda que las futuras políticas públicas consideren los siguientes lineamientos:

- Acelerar los procesos de regularización de tierras, garantizando la seguridad jurídica de las comunidades indígenas.

- Fortalecer las políticas de fiscalización ambiental, combatiendo prácticas ilegales como la deforestación y la minería.

- Ampliar el acceso a la educación y a la salud en las comunidades indígenas, con vistas a una mayor inclusión social y desarrollo económico.

- Promover mecanismos de participación política y científica, asegurando la incorporación de los conocimientos y demandas indígenas en la planificación nacional e internacional.

- Reconocer y valorar a los Pueblos Indígenas como actores clave en la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible es fundamental para construir políticas públicas más eficaces y cumplir los compromisos climáticos y sociales de Brasil.

El papel de los Pueblos Indígenas se ha consolidado como una fuerza esencial en la lucha por los derechos y la sostenibilidad ambiental. Sin embargo, los mismos jóvenes que lideran esta resistencia se ven amenazados por la falta de cumplimiento de sus derechos, especialmente en lo que respecta a la demarcación de tierras y la protección del medio ambiente. Sin acciones concretas por parte del Estado, estos nuevos líderes corren el riesgo de sufrir violencia, marginación y la pérdida de sus territorios.

Para revertir esta situación, es fundamental que el Estado cumpla con su rol de garantizar los derechos indígenas establecidos en la Constitución, promover la regularización de tierras y proteger los territorios contra invasiones ilegales. Además, es esencial que se fortalezca la vigilancia ambiental para evitar el avance de la minería y la deforestación, así como la ampliación de las políticas de salud y educación para ofrecer a las comunidades indígenas condiciones de vida dignas y fortalecimiento cultural.

La participación indígena en los espacios de toma de decisiones políticas, tanto en Brasil como en los foros internacionales, debe ampliarse para garantizar que las voces de los Pueblos Indígenas sean escuchadas y respetadas. El futuro del medio ambiente y la diversidad cultural de Brasil depende del reconocimiento y el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas: garantizar sus tierras y formas de vida también significa proteger el equilibrio medioambiental para toda la humanidad.

Maria de Lourdes Beldi de Alcântara es profesora de antropología médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. También es coordinadora de la Acción de Jóvenes Indígenas AJI/GAPK.

Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.

Notas y referencias

[1] Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI). (2024). Informe sobre los impactos del Marco Temporal. Brasília: FUNAI.

[2] Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG). (2024). Monitoreo de incendios e impactos en tierras indígenas. RAISG.

[3] Instituto Socioambiental (ISA). (2024). Informe sobre Cambio Climático y Territorios Indígenas. São Paulo: ISA.

[4] Fiocruz - Fundación Oswaldo Cruz. (2024). Impactos de la contaminación por mercurio en la salud de los Pueblos Indígenas de la Amazonia. Río de Janeiro: Fiocruz.

[5] Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). (2024). Datos sobre la deforestación en la Amazonia. Brasília: INPE.

[6] Ministerio de Salud. (2024). Estudio sobre la desnutrición y la crisis de salud en las comunidades indígenas. Brasília: Ministerio de Salud.

[7] Agencia Brasil. (2024). Informe sobre la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil. Brasília: EBC/Agência Brasil.

[8] Universidad Federal de los Grandes Dourados (UFGD). (2024). Análisis de la contaminación del agua por plaguicidas en territorios guaraní-kaiowá. Dourados: UFGD.

[9] Ministerio de Educación. (2024). Indicadores de acceso a la educación superior de las poblaciones indígenas en Brasil. Brasília: MEC.

[10] Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). (2024). Indicadores Sociales de los Pueblos Indígenas en Brasil: Censo 2024. Río de Janeiro: IBGE.

Etiquetas: Clima, Derechos Territoriales, Juventud, Empresas y derechos humanos