El Mundo Indígena 2022: Brasil

Según datos del Censo Demográfico realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística en 2010, la población indígena en el país es de 896.900 indígenas y está distribuida en 305 grupos étnicos. Existen 274 lenguas con una proporción del 37.4 % de indígenas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena en el hogar. A su vez, el censo relevó un porcentaje de 17.5 % de indígenas que no hablaba portugués y 76.9 % que habla portugués. La etnia más numerosa es la tikúna, con el 6.8 % de la población indígena. Los pueblos indígenas están presentes en las cinco regiones de Brasil, siendo la región norte la que concentra el mayor número de personas indígenas (342.800), y la menor la sur con 78.800. Del total de indígenas de Brasil, 502.783 viven en áreas rurales y 315.180 en áreas urbanas[1].

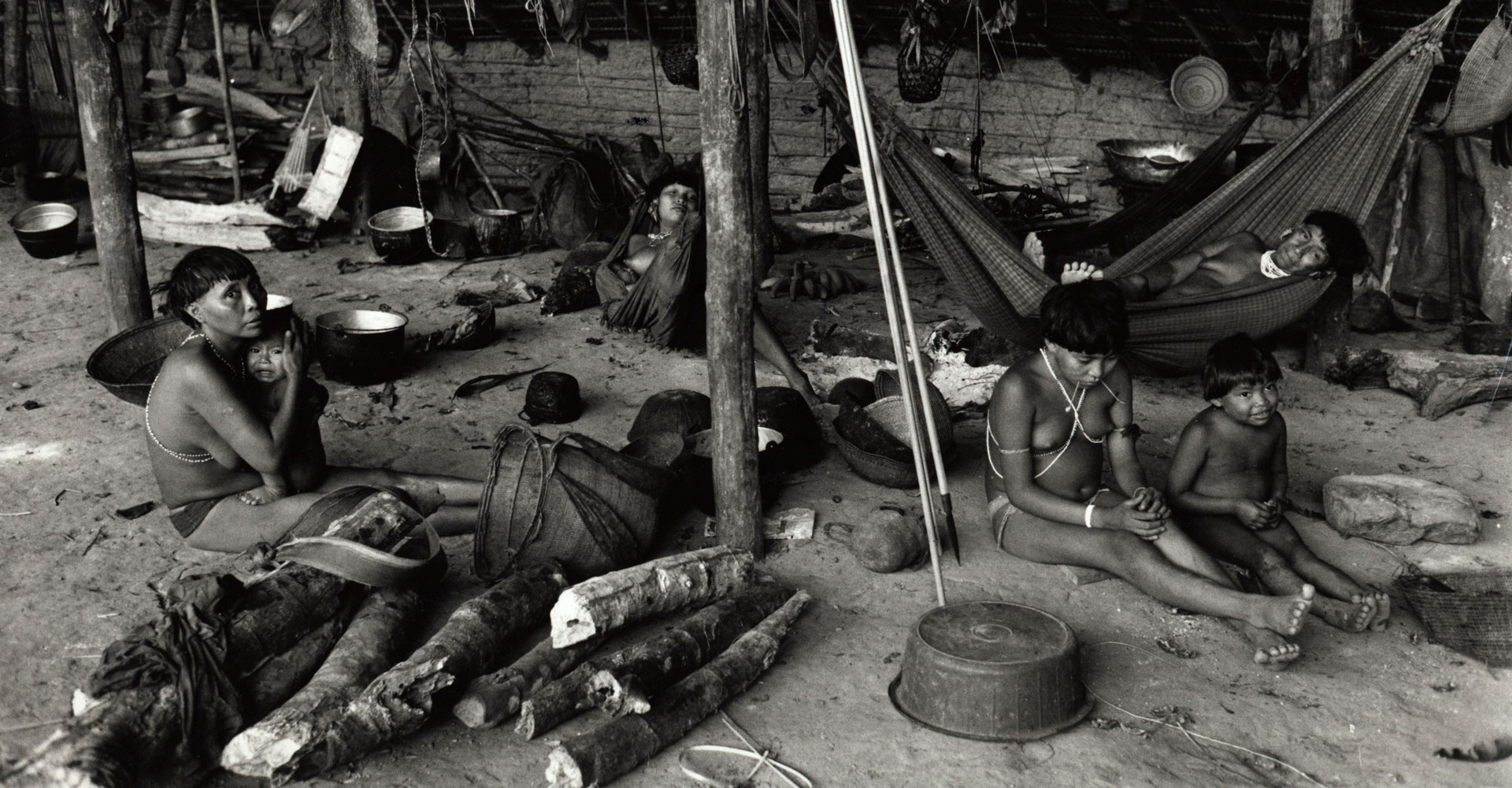

Este artículo es parte de la 36ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra mujeres indígenas que se ponen de pie y asumen el mando en la lucha por los derechos territoriales de su comunidad en Jharkhand, India. Fotografiada por Signe Leth, es la portada del Mundo Indígena 2022 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2022 completo aquí

Preocupación ante los numerosos proyectos de ley que afectan a los pueblos indígenas

La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB)[2] presentó una denuncia internacional por las propuestas legislativas que están en trámite en el Congreso Nacional, y el peligro que representa su aprobación para los pueblos indígenas.

El Proyecto de Ley 191/2020 pretende autorizar la explotación de tierras indígenas por grandes proyectos de infraestructura y minería, al mismo tiempo que instituye una compensación por la restricción del usufructo de tierras indígenas.

Los Proyectos de Ley 2.633/2020 y 510/2021 proponen legalizar grandes extensiones de tierras públicas que fueron ocupadas ilegalmente en la Amazonía. Estas ocupaciones ilegales se podrían regularizar realizando solamente una presentación del Registro Ambiental Rural, eximiendo a las propiedades de restaurar la vegetación nativa. Es decir, los proyectos, fomentan nuevas invasiones y más deforestación. Los proyectos fueron aprobados por la Cámara de Diputados y ahora esperan el turno del Senado[3].

El Proyecto de Ley 3.729/2004 prácticamente extingue el licenciamiento ambiental de obras en todo el país. De ser aprobado permitirá a la gran mayoría de empresas autolicenciarse, anulando los parámetros nacionales para que los estados decidan los procesos. Esto debería incrementar la judicialización de licencias y amenazas a comunidades indígenas y tradicionales afectadas por las obras, abriendo camino a la deforestación y otros impactos dentro y fuera de las áreas protegidas.

El Proyecto de Ley 6.299/2002, conocido como el “Paquete Veneno”, facilita la aprobación y uso de plaguicidas en el país. La propuesta quiere cambiar el término “agrotóxicos” por “pesticidas”, buscando disfrazar los peligros y reducir el vínculo entre las sustancias y los impactos ambientales y la salud humana. De aprobarse, las agencias ambientales y de salud serían eliminadas casi por completo de las decisiones sobre el uso de venenos en la agricultura. La responsabilidad estaría centralizada en el Ministerio de Agricultura. A su vez, las medidas posibilitan la liberación de sustancias químicas prohibidas en otros países por causar una serie de enfermedades. El proyecto está pendiente de consideración en el pleno de la Cámara.

Finalmente, el Proyecto de Ley 5.544/2020 permite la “caza deportiva” de cualquier animal silvestre del país, alegando promover la “conservación de especies en peligro de extinción”. El permiso estaría abierto a cualquier persona mayor de 21 años sin antecedentes y con una licencia de coleccionista, tirador o cazador. El proyecto no aborda cómo se monitorearán las especies y cantidades cazadas en el territorio nacional ante la parálisis de las agencias ambientales. Hoy, en Brasil, solo se permite la caza para controlar las poblaciones del jabalí exótico. El proyecto está pendiente de consideración por el Comité de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados[4].

COVID-19 y la ausencia del Estado brasileño

La organización indígena APIB, lanzó, la campaña de prevención del COVID-19 con los mensajes “¡Usa mascarilla, familiar!” y “¡Vacúnate, pariente!”[5], cumpliendo un importante papel al tomar en sus manos la responsabilidad del Estado brasileño en la protección integral de los pueblos indígenas, tal como lo establece la Carta Constitucional de 1988. La mayoría de las campañas y medidas tomadas para la prevención y sensibilización del COVID-19 fueron llevadas a cabo por la unión de los pueblos indígenas. Los fondos para desarrollar las campañas de vacunación, las barreras sanitarias y adquisición de material de protección personal provino principalmente de donaciones.

La inclusión de los pueblos indígenas como grupo prioritario en la primera fase del plan nacional de vacunación es también resultado de la lucha del movimiento indígena, principalmente a través de la acción de la APIB en el Supremo Tribunal Federal (ADPF 709), ya que la letalidad del COVID-19 entre los pueblos indígenas es mucho más grande que en el resto de la población.

Mientras los pueblos indígenas luchaban y luchaban por frenar y tratar de adquirir medicamentos distintos al kit de cloroquina, distribuidos por el gobierno, el Ministerio de Salud, en el que la Secretaría Especial de Salud Indígena (SESAI) es uno de los subsistemas del Sistema Único de Salud, sigue con su negacionista ceguera y repartiendo cloroquina, medicina que fue condenada[6].

Desde el inicio de la pandemia ha habido cuatro cambios en el Ministerio de Salud como resultado de la desobediencia de los ministros de no ser negacionistas. Además, el gobierno toma otras decisiones que desestabilizan a la opinión pública, bloquea el acceso a los datos de la pandemia, distribuye kits de cloroquina como salvación de la pandemia, lleva a cabo una amplia difusión de fake news, y cuando aparece la vacuna, el presidente se opone[7]. Por otra parte, hay un ocultamiento intencional: Brasil resultó con 412.880 muertes por COVID-19 durante 2021. Desde el inicio de la propagación del virus, el país suma 619.056 muertes a consecuencia de la enfermedad. Los registros del último año superan a los de 2020, cuando el total de fallecidos fue de 194.949 personas. Esto convierte a 2021 en el año más mortífero de la pandemia[8].

El mes que registró más muertes en el 2021 fue abril, cuando el país tuvo 82.266 víctimas del COVID-19. La cifra representa el 19.92 % de las muertes por el virus registradas a lo largo del año. Con el avance de la vacunación, diciembre fue el mes con menor número de muertes registradas: 4.375. En total, 177 millones de brasileños mayores de 12 años fueron inmunizados, de los cuales más de 143 millones completaron el ciclo de vacunación[9].

Sin embargo, la situación de pandemia de las comunidades indígenas se ve agravada por las políticas desarrollistas que apuntan a las tierras indígenas en actividades de minería, agroindustria y ganadería, extracción de madera y plantas hidroeléctricas, que representan las mayores exportaciones de Brasil en materias primas.

Se está “permitiendo” la invasión de territorios indígenas a través del desarme de las agencias que inspeccionan tanto estos territorios como las unidades de conservación. Por lo tanto, la falta de cuadros para realizar la vigilancia se convierte en la justificación de los oídos sordos del gobierno federal a los llamados de las poblaciones ribereñas, indígenas y quilombolas.

En casi un año de pandemia, según datos del Comité Nacional por la Vida y la Memoria Indígena, de la APIB, 46.508 indígenas se contagiaron y 929 fallecieron a consecuencia del COVID-19, afectando directamente a 161 pueblos de todo el país.

Amazonía brasileña en el contexto extractivo

A contrapelo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de Glasgow (COP26) y de la urgencia de tomar decisiones que desaceleren el cambio climático, el presidente Bolsonaro insiste en el desarrollo a través de la destrucción. Según el Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, la deforestación en el bioma de Brasil fue del 56.6 % mayor entre agosto de 2018 y julio de 2021 que en el mismo período de 2015 a 2018.

Hoy, parece que más de la mitad de la deforestación (51 %) en los últimos tres años tuvo lugar en tierras públicas, principalmente en áreas controladas por el gobierno federal (83 %). En términos absolutos, los Bosques Públicos No Designados fueron los más afectados: aumentaron en un 85 % la superficie deforestada, pasando de 1.743 km² talados anualmente a más de 3.228 km². En el último año, esta categoría de bosque público concentró un tercio de toda la deforestación en el bioma.

En proporción a la superficie de los territorios, las Tierras Indígenas tuvieron un incremento promedio de 153 % en la deforestación en comparación de los últimos tres años: se pasó de 496 km² a 1.255 km². La deforestación en unidades de conservación tuvo un incremento proporcional de 63.7 %, con 3.595 km² talados en los últimos tres años contra 2.195 km² en los tres años anteriores[10]. Las áreas más afectadas son Amazonas, Acre y Rondonia, caracterizadas como la nueva frontera de deforestación en el bioma. Amazonas, de hecho, pasó de la tercera a la segunda posición como el estado de mayor deforestación, solo es superado por Pará, el estado donde se encuentran las áreas más críticas de pérdida de bosques, y que ocupa el primer lugar desde 2017.

Los aumentos desenfrenados de la deforestación tienen el origen en diferentes propuestas de desarrollo: la agricultura, ganadería y el extractivismo mineral y vegetal. A su vez, generan grandes migraciones a las regiones antes mencionadas, lo cual abre espacios para diversas enfermedades, entre ellas el COVID-19.

Minería[11]

Según estimaciones del Instituto Brasileño de Minería (IBRAM), la producción minera del país en 2021 creció cerca de un 7 % con respecto a 2020, pasando de 1.073 millones de toneladas a un estimado de 1.150 millones de toneladas.

En 2021, la variación de los precios de las materias primas en el mercado internacional impulsó el incremento de la facturación del sector en un 62 %, en comparación con 2020, al pasar de R$ 209 mil millones a R$ 339 mil millones[12].

El hierro ha tenido el mayor ingreso en 2021 (80 % más que en 2020); el oro 16 % más de ingresos, el cobre un 29 %; la bauxita 16 % más; el granito 32 % más y la caliza dolomítica 47% más. El mineral de hierro representó el 74 % de los ingresos de la industria minera en 2021 (frente al 66 % en 2020), seguido del oro (8 %) y el cobre (5 %).

Solo en los primeros cuatro meses de 2021, la cantidad de procesos mineros registrados en la Asociación Nacional de Minería con el fin de solicitar licencias en áreas indígenas sumaron 4.300 km2, más que el primer año de presidencia de Bolsonaro.

La presión para aprobar la ley de minería en tierras indígenas se basa en varias narrativas que el presidente apoya a través de su plan nacional de desarrollo: la necesidad de legalizar la minería ilegal para poder asegurar el ingreso de personas no indígenas a las áreas indígenas. Según datos de la Empresa de Investigación de Recursos Minerales, las mayores reservas minerales se encuentran en tierras indígenas[13].

En la misma narrativa, Bolsonaro afirma que la población indígena está ansiosa por su emancipación económica, afirmación muy cuestionable, y ha declarado que “los propios indígenas están a favor de la minería y con eso pueden participar de su emancipación económica”[14].

Se pone énfasis en la minería del oro, ya que es el segundo mineral más exportado después del hierro. “Casi el 30 % del oro exportado por Brasil entre 2019 y 2020 —48.9 toneladas— proviene de áreas de minería ilegal, en una mezcla de fallas de inspección, actuación irregular de empresas y documentos falsos utilizados para lavar oro extraído de áreas protegidas”[15].

Generalmente, la minería ilegal se encuentra en territorios indígenas o áreas de conservación ambiental, principalmente en la Amazonía. Se considera que existen 321 minas ilegales activas e inactivas, siendo Pará la más solicitada para la legalización de los procesos mineros que avanza, nefastamente, desde el primer año del gobierno de Bolsonaro; sobre todo en las Tierras Indígenas Kayapó; luego en la tierra de Sawré Muybu, de los Mundurukú. Es en Sawré donde se concentra el mayor número de requerimientos mineros: 14 %[16].

En total, hubo 97 procesos destinados a la explotación, principalmente de yacimientos de oro, cobre y diamantes y, en menor medida, a la extracción de casiterita y grava. Después de Pará, aparecen los estados de Mato Grosso y Roraima, donde los procesos se concentran en tierras indígenas, incluidos los pueblos indígenas no contactados.

Según Márcio Santilli, del Instituto Socioambiental, la minería es “recurrentemente incentivada por el propio presidente, a través de vidas, entrevistas y proyectos de ley para legalizar lo prohibido por la Constitución. En el caso de las tierras indígenas Mundurukú, Kayapó y Yanomami, la minería empresarial se expandió en más de un 300 % respecto al acumulado histórico anterior, aprovechando la impunidad, el alto precio de los minerales y la facilidad, en tiempos de miseria, para reclutar gente dispuesta (...) para revolcarse en el lodo y enriquecer a la pandilla”[17].

Los datos indican que los procesos de exploración minera en territorios amazónicos han crecido 91 % desde principios de 2019. Esta fue la primera vez desde 2013 que los requerimientos aumentaron, antes venían cayendo año tras año[18]. La Tierra Indígena Yanomami, ubicada en los estados de Roraima y Amazonas, en la frontera con Venezuela, tiene un aumento alarmante en el número de solicitudes de extracción de cuarenta minerales diferentes. Se estima que 21.000 mineros están presentes en el territorio, operando ilegalmente.

Sin embargo, aún después de haber sido demarcados, estos territorios no están completamente libres de amenazas. La Tierra Indígena Karipuna, en Rondonia, a pesar de haber sido aprobada en 1998, tiene más de 10 mil hectáreas de bosque destruidos, como resultado de la tala ilegal y el acaparamiento de tierras[19].

Agrotóxicos o pesticidas

Ante la expansión minera y agrícola, la necesidad de productos que se utilizan para la extracción y siembra de soja y otros productos agrícolas para la exportación trae como consecuencia la contaminación de los ríos y de las personas que viven en los alrededores y de los trabajadores. El Ministerio de Agricultura aprobó 723 pesticidas entre los años 2020 y 2021. Hay cerca de 3.000 productos pesticidas autorizados para su comercialización y un tercio fueron registrados recién en los primeros dos años del gobierno de Bolsonaro[20]. Con un total de casi 500 sustancias nuevas, se lanzaron alrededor de 10 pesticidas por semana en 2020. Alrededor de un tercio de los pesticidas aprobados en Brasil no están permitidos en la Unión Europea, algunos desde hace décadas. Según la Organización de las Naciones Unidas, los pesticidas son responsables de 200.000 muertes por intoxicación aguda cada año y más del 90 % de las muertes ocurren en países en vías de desarrollo, como Brasil.

Además, existe un uso extensivo de mercurio para la extracción de oro aluvial, el cual es un metal pesado altamente tóxico que causa daños devastadores y permanentes. Los datos son impactantes: el río Tapajós está totalmente contaminado, así como la población indígena Mundurukú, según la Fundación Fiocruz. Pero esta contaminación no se restringe solo a los Mundurukú, está presente en las siguientes etnias: los papiú, waikas, araças, alcanzando un resultado de contaminación del 93.3 %.

Si bien este es un gran problema de salud pública, no hay políticas públicas para prohibir el uso e importación de tantos productos químicos, al contrario, desde 2002, en la Cámara de Diputados se encuentra en discusión el “Paquete del Veneno”. El Proyecto de Ley 6299/02 fue presentado hace casi 20 años y aprobado en 2018 en una comisión especial. Con o sin aprobación mayoritaria, la propuesta para agilizar la autorización de nuevos pesticidas en el país ya está en pleno desarrollo, solo está pendiente de consideración en el pleno de la Cámara, como ya se detalló.

El proceso de aceleración del desarrollo necesita con urgencia del Congreso Nacional: leyes pendientes

Según el Ministerio Público de la Federación, hay en trámite 4.073 solicitudes de títulos mineros en Tierras Indígenas en la Amazonía Legal y 3.114 fueron “bloqueadas”. Los fiscales informan que las Tierras Indígenas más afectadas en la región son las de Alto Río Negro, cuyas solicitudes por el área superan las 174.000 hectáreas, y la tierra Medio Río Negro I, con solicitudes por un área superior a las 100.000 hectáreas[21].

La presión de las empresas mineras nacionales e internacionales junto con la bancada ruralista está en línea con la voluntad política del presidente Bolsonaro de ampliar las fronteras exportadoras de materias primas.

El Congreso Nacional procede a los debates relacionados con este problema a través de 17 Proyectos de Reforma Constitucional (PEC) en la Cámara de Diputados y tres en el Senado Federal. En la Cámara de Diputados y en el Senado Federal se detectaron 148 asuntos en noviembre de 2019, relacionados con la minería. Esto revela el grado de movilización de los parlamentarios del Congreso Nacional sobre este tema. A su vez, hay que tener en cuenta que el 14 % de este total corresponde a actos mineros en tierras indígenas. En el Poder Ejecutivo existen propuestas del Ministerio de Minas y Energía y del Ministerio de Economía en las que las tierras indígenas son objeto prioritario. El corolario de estas presiones es el Proyecto de Ley 191-2020 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, que regula la minería, la producción de petróleo y gas y la generación de energía eléctrica en tierras indígenas.

En cuanto a la demarcación de los territorios indígenas es un problema extenso, complejo y marcado por diferentes disputas. Las leyes que inauguraron su regulación datan de las décadas del 60 y 70, a saber, el Código de Minería, de 1967, y el Estatuto del Indio de 1973. Si bien parte de ambas normas continúan vigentes, la Constitución Federal de 1988 estableció nuevos parámetros para estas cuestiones.

El Estatuto del Indio de 1973 permite ciertas formas de explotación del subsuelo en tierras indígenas en casos de “gran interés nacional”, definidos como casos que involucran tierras que contienen “riquezas del subsuelo de interés relevante para la seguridad nacional y el desarrollo”. Solo diez años después, el Decreto 88.985 estableció que la exploración del subsuelo de estas áreas sólo podía realizarse mediante minería mecanizada, de acuerdo con los requisitos establecidos por la FUNAI para proteger los intereses del patrimonio indígena.

La Constitución Federal reconoce derechos colectivos y rompe con el principio de integración. Según el artículo 231 de la Constitución Federal de 1988, las reservas indígenas son “tierras tradicionalmente ocupadas por indígenas, habitadas por ellos en forma permanente, utilizadas para sus actividades productivas, indispensables para la conservación de los recursos ambientales necesarios para su bienestar y para su reproducción física y cultural. Sin embargo, las poblaciones indígenas no tienen el poder formal de veto, a pesar de que este derecho está previsto en el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, ratificado por Brasil, que establece la obligación del Estado de consultar previamente a las poblaciones indígenas, de forma libre e informada antes de que se adopten decisiones que puedan afectar a sus bienes o derechos.

El mes de abril, históricamente siempre estuvo marcado por la manifestación política de las comunidades indígenas. Desde hace 17 años acuden a Brasilia para reclamar por sus derechos adquiridos. A pesar de que abril de 2021 fue un mes convulso, con un aumento de los índices de COVID-19, los indígenas fueron a Brasilia a luchar por el derecho a sobrevivir con dignidad. Frente a un gobierno racista y con posturas claramente antidemocráticas, el movimiento tuvo las siguientes consignas: “Nuestro derecho a existir”, “Las vidas indígenas importan”, “Emergencia Indígena” y “Decidimos no morir”.

Durante dos semanas, pueblos indígenas de diferentes etnias del país protestaron frente a la Cámara de Diputados, en Brasilia, contra la aprobación del Proyecto de Ley 490, de 2007[22], y la falta de asistencia en relación al COVID-19.

La lucha indígena ante el cambio climático

La presencia indígena en la COP26 fue sumamente importante, ya que presentó al mundo la debacle de la situación indígena: además de ser afectados por la pandemia sin ninguna protección del gobierno federal, silenciaron las denuncias, sancionaron a quienes denunciaron la libre entrada de mineros, agricultores y la intensa deforestación y abrieron el libre acceso a las tierras indígenas amenazando su existencia, que representan sólo el 0.49 % de la población brasileña.

Bolsonaro no asistió, hubo una extensa agenda indígena y una fuerte presencia de líderes indígenas brasileños, que, a su vez, llevaron el mensaje de la Carta de Tarumá: Declaración de los pueblos indígenas de la Amazonía brasileña ante la crisis climática, elaborada días antes de la COP26[23].

La crisis climática está directamente relacionada con la codicia por las tierras indígenas, combinada con la erosión legal de los derechos indígenas y ambientales que está ocurriendo en Brasil. El tiempo que vivimos, en el que un virus paró el mundo y afectó la rutina de miles de millones de personas de todas las clases sociales y diferentes culturas, es fundamental para pensar seriamente en la necesidad de respetar la sociobiodiversidad presente en nuestros territorios. Pero en Brasil, el gobierno actual es letal con políticas antiambientales, anticlimáticas y antiindígenas. Nuestros territorios, que nos pertenecen por derecho, están siendo invadidos por buscadores y madereros; las aldeas estaban rodeadas de granjas de ganado y soja; los ríos están contaminados con pesticidas y mercurio; la selva amazónica está en llamas convirtiéndose en cenizas; y los gobiernos y los fondos económicos continúan apoyando financieramente esta avaricia desenfrenada, la economía de destrucción que mata y destruye la vida y el planeta.

Los constantes proyectos de ley y Propuestas de Enmienda Constitucional creados por cabilderos político-económicos con la aprobación y, o creados por el presidente de Brasil en el caso de los PEC, ponen en riesgo la supervivencia no solo de los pueblos indígenas, sino también de toda una extensión de flora y fauna y ríos que nunca podrán ser restaurados. La trama y los acuerdos están diseñados en conjunto para que no haya disonancia en la aplicabilidad del proyecto desarrollista que se caracteriza por ser una tierra plana, negacionista en cuanto al calentamiento global y la pandemia.

Maria de Lourdes Beldi de Alcântara es antropóloga médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo. También es coordinadora de la Acción de Jóvenes Indígenas AJI/GAPK.

Este artículo es parte de la 36ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra mujeres indígenas que se ponen de pie y asumen el mando en la lucha por los derechos territoriales de su comunidad en Jharkhand, India. Fotografiada por Signe Leth, es la portada del Mundo Indígena 2022 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2022 completo aquí

Notas y referencias

[1] Governo do Brasil. http://www.brasil.gov.br/governo/2015/04/populacao-indigena-no-brasil-e-de-896-9-mil.

[2] Dossiê internacional de denúncias dos povos indígenas do Brasil (Dossier internacional de denuncias de los pueblos indígenas de Brasil). Brasil: APIB, agosto de 2021. https://apiboficial.org/files/2021/08/DOSSIE_pt_v3web.pdf.

[3] Énfasis de la autora.

[4] André Borges. O Estado de S.Paulo. 4 de fevereiro de 2022 | 08h23.BRASÍLIA

[5] Emergencia Indígena. APIB. http://emergenciaindigena.apiboficial.org.

[6] Líllian O. P. Silva, Emanuele A. Alves, Joseli M. R. Nogueira. “Conquências do uso indiscriminado de antimicrobianos durante a pandemia de COVID-19” (Consecuencias del uso indiscriminado de antimicrobianos durante la pandemia de COVID-19). Brazilian Journals of Development, Volumen 8 Nº 2 (2022). https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/43883.

[7] Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, Eduardo Pazuello (general da ativa do exército) e Marcelo Quiroga atual ministro.

[8] Malu Mões. ”COVID-19: Brasil encerra 2021 como 12º país em morte por milhão” (COVID: Brasil termina 2021 como el 12º país en muertes por millón. Poder 360, 2 de enero de 2022. https://www.poder360.com.br/coronavirus/covid-brasil-encerra-2021-como-12o-pais-em-morte-por-milhao.

[9] Vinícius Tadeu. "Brasil chega a 80% do público-alvo vacinado com duas doses contra a COVID-19" (Brasil alcanza el 80% del público objetivo vacunado con dos dosis contra el COVID-19). CNN Brasil, 28 de diciembre de 2021. https://www.cnnbrasil.com.br/saude/brasil-chega-a-80-do-publico-alvo-vacinado-com-duas-doses-contra-a-covid-19/.

[10] Alana Gandra. "Produção do setor mineral cresce 7 % em 2021 e faturamento aumenta 62 %" (La producción del sector mineral crece un 7 % en 2021 y los ingresos aumentan un 62 %). Agencia Brasil, 1 de febrero de 2022. https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-02/producao-do-setor-mineral-cresce-7-em-2021-e-faturamento-aumenta-62.

[11] Alcântara, M.L.B. “El dilema colonial de Brasil: minería del oro y deforestación en la Amazonía”. Debates Indígenas, 1 de noviembre de 2021. https://debatesindigenas.org/notas/137-dilema-colonial-de-brasil.html.

[12] IBRAM. Exportação de minérios foi crucial para manter saldo da balança comercial positivo em 2021 (Las exportaciones de minerales fueron cruciales para mantener una balanza comercial positiva en 2021). IBRAM, 1 de febrero de 2022.https://ibram.org.br/noticia/exportacao-minerios-saldo-balancacomercial-positivo-2021/.

[13] Marta Salamon. ”Garimpando com o cocar alheio”. Folha de S. Paulo, 1 de julio de 2021.https://piaui.folha.uol.com.br/garimpando-com-o-cocar-alheio/.

[14] Ibidem.

[15] Reuters. "Quase 30 % do ouro exportado pelo Brasil pode ser ilegal, mostra estudo" (Casi el 30 % del oro exportado por Brasil puede ser ilegal, muestra estudio). Exame, 30 de agosto de 2021. https://exame.com/brasil/quase-30-do-ouro-exportado-pelo-brasil-pode-ser-ilegal-mostra-estudo/.

[16] Patricia Bonilha. "Cacique Karipuna reivindica à ONU punição de empresas que violam terras indígenas" (Jefe Karipuna exige a ONU sancionar a empresas que violan tierras indígenas). Greenpeace, 24 de octubre de 2018. https://www.greenpeace.org/brasil/blog/cacique-karipuna-reivindica-a-onu-punicao-de-empresas-que-violam-terras-indigenas/.

[17] Instituto Socioambiental. Bolsonaro promove a mineração predatória (Bolsonaro promueve la minería depredadora). Instituto Socioambiental, 16 de diciembre de 2021. https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-isa/bolsonaro-promove-a-mineracao-predatoria.

[19] Marta Salamon. ”Garimpando com o cocar alheio”. Folha de S. Paulo, 1 de julio de 2021.https://piaui.folha.uol.com.br/garimpando-com-o-cocar-alheio/.

[20] "Recordista em liberações, governo Bolsonaro autoriza 51 novos agrotóxicos apenas em julho" (Récord en liberaciones, el gobierno de Bolsonaro autoriza 51 nuevos pesticidas solo en julio). Manuelzão, 3 de agosto de 2021. https://manuelzao.ufmg.br/recordista-em-liberacoes-governo-bolsonaro-autoriza-51-novos-agrotoxicos-apenas-em-julho/.

[21] Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração. "Pedidos para explorar mineração em Terra Indígena é ilegal, diz MPF-AM" (Solicitudes para explorar minería en Tierra Indígena son ilegales, dice MPF-A). Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, 3 de febrero de 2019. http://emdefesadosterritorios.org/pedidos-para-explorar-mineracao-em-terra-indigena-e-ilegal-diz-mpf-am/.

[22] Carolina Dantas. "Por que os indígenas protestam em Brasília? Entenda o PL 490, projeto que muda a demarcação de terras" (¿Por qué los indígenas protestan en Brasilia? Conozca el PL 490, un proyecto que cambia la demarcación territorial). Globo, 23 de julio de 2021. https://g1.globo.com/natureza/noticia/2021/06/23/por-que-os-indigenas-protestam-em-brasilia-entenda-o-pl-490-projeto-que-muda-a-demarcacao-de-terras.ghtml.

[23] APIB. Carta de Tarumã: Declaração dos povos indígenas da Amazônia brasileira frente à crise climática (Carta de Tarumã: Declaración de los pueblos indígenas de la Amazonía brasileña ante la crisis climática). APIB, 29 de octubre de 2021. https://apiboficial.org/2021/10/29/carta-de-taruma-declaracao-dos-povos-indigenas-da-amazonia-brasileira-frente-a-crise-climatica/.

Etiquetas: Clima, Derechos Territoriales, Empresas y derechos humanos , Proyectos